Nel cuore di Gaza un testimone eccellente che viene da Scilla

di Pino Nano

“…Quando i cieli si riempiono di missili, guardate i bambini che contano i buchi nel soffitto invece delle stelle. Guardate il soldato ventenne spedito a morire per uno slogan. Guardate i chirurghi che operano al buio in un ospedale sventrato…Non chiamate “danni collaterali” le madri che scavano tra le macerie. Non chiamate “interferenze strategiche” i ragazzi cui avete rubato il futuro. Non chiamate “operazioni speciali” i crateri lasciati dai droni. Togliete pure il nome di Dio se vi spaventa; chiamatelo coscienza, onestà, vergogna. Ma ascoltatelo: la guerra è l’unico affare in cui investiamo la nostra umanità per ricavarne cenere. Ogni proiettile è già previsto nei fogli di calcolo di chi guadagna sulle macerie. L’umano muore due volte: quando esplode la bomba e quando il suo valore viene tradotto in utile. Finché una bomba varrà più di un abbraccio, saremo smarriti. Finché le armi detteranno l’agenda, la pace sembrerà follia. Perciò, spegnete i cannoni. Fate tacere i titoli di borsa che crescono sul dolore. Restituite al silenzio l’alba di un giorno che non macchi di sangue le strade.

Tutto il resto — confini, strategie, bandiere gonfiate dalla propaganda — è nebbia destinata a svanire. Rimarrà solo una domanda: “Ho salvato o ho ucciso l’umanità che mi era stata affidata? …”.

Ora che a Gaza è tornata finalmente la pace mi tornano in mente le cose bellissime scritte dal cardinale di Napoli don Mimmo Battaglia sul giornale dei Vescovi, l’Avvenire”, il titolo di quel suo editoriale sulla pace era “Se non per Dio, fatelo per ciò che d’umano resta nell’umanità…”, ma oggi mi tornano in mente anche le sue parole, ancora più forti di quel suo editoriale, pronunciate davanti al sangue appena liquefatto di San Gennaro.

“Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato. Se potessi, raccoglierei in un’ampolla il sangue di ogni vittima — bambini, donne, uomini di ogni popolo — e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via. E oggi, con pudore e con fuoco, dico: è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all’ampolla del santo. Perché non esistono “altre” lacrime: tutta la terra è un unico altare”.

La forza delle parole a volte sovrasta il rombo dei cannoni.

“Ascolta, Israele- grida ancora il cardinale di Napoli- non ti parlo da avversario, ma da fratello nell’umano. Ti chiamo col nome con cui la Scrittura convoca il cuore all’essenziale: Ascolta. Cessa di versare sangue palestinese. Cessino gli assedi che tolgono pane e acqua; cessino i colpi che sbriciolano case e infanzie; cessino le rappresaglie che scambiano la sicurezza con lo schiacciamento, cessi l’invasione che soffoca ogni speranza di pace. La sicurezza che calpesta un popolo non è sicurezza: è un incendio che, prima o poi, brucia la mano che credeva di domarlo”.

Ma cosa è successo realmente in tutti questi anni nella Striscia di Gaza? Perchè Gaza è rimasta per anni sotto gli occhi dei riflettori di tutto il mondo?

Partiamo dall’ultimo allarme, che è di qualche mese fa, e che veniva questa volta dal cuore operativo dell’UNICEF. Siamo all’inizio dell’estate 2025, e l’UNICEF denuncia: “Dopo più di un anno e mezzo di guerra, nella Striscia di Gaza manca quasi tutto. Non si intravede una fine della violenza. Le principali vittime sono i bambini. L’infanzia ha bisogno di pace. È per questo che l’UNICEF si impegna ogni giorno con tutte le sue forze”.

I numeri forniti sono davvero devastanti.

“Dallo spaventoso attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, nella Striscia di Gaza a pagare il prezzo più alto della violenza continua sono tutti i bambini coinvolti, pur non avendone alcuna responsabilità. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, dall’inizio del conflitto sono stati uccisi oltre 15.000 bambini e più di 34.000 sono stati feriti. Quasi un milione di bambini è stato sfollato più volte. In totale, 3,3 milioni di persone – tra cui 1,7 milioni di bambini – dipendono dagli aiuti umanitari”.

Ma la guerra di Gaza non è solo segnata dalla morte di migliaia di bambini.

“È negato anche l’accesso ai servizi essenziali- denuncia l’UNICEF- Molte abitazioni, ospedali e scuole sono ridotti in macerie. Mancano cibo, acqua potabile e assistenza medica. Le organizzazioni umanitarie lavorano instancabilmente per proteggere e sostenere i bambini in queste condizioni terribili, ma continuano a subire attacchi che hanno ucciso e ferito centinaia di operatori umanitari. Questi attacchi violano il diritto internazionale umanitario e mettono a rischio la continuità di operazioni critiche e salvavita per chi ne ha disperatamente bisogno. Nonostante i rischi in corso, l’UNICEF è impegnato a continuare a fornire il sostegno umanitario da cui i bambini e le loro famiglie dipendono per la sopravvivenza e la protezione”.

Un mese dopo l’appello dell’UNICEF è la volta invece di “Medici Senza Frontiere”.

“L’annuncio della prima fase del cessate il fuoco a Gaza porta un momento di sollievo alla popolazione palestinese esausta, affamata e in lutto, e un grande sollievo alle famiglie di tutti gli ostaggi. Tuttavia, arriva dopo più di 2 anni in cui sono morte oltre 67.000 persone. Accogliamo con favore il cessate il fuoco, sebbene non rappresenti la fine della terribile sofferenza inflitta alla popolazione: gli abitanti di Gaza sono costretti a sopravvivere tra le rovine di quelle che un tempo erano le loro case e ad affrontare enormi necessità mediche, psicologiche e materiali”.

A quel punto il mondo scende in piazza.

Fino a domenica scorsa non c’era città italiana o europea dove Gaza non fosse simbolo della rivolta popolare in difesa della striscia più martoriata del mondo, e nel caos più generale di una di queste “marce per la pace”, a due passi dalla stazione Termini di Roma, mi capita di incontrare e di conoscere da vicino uno dei veri protagonisti della politica internazionale di Medici Senza Frontiere.

Enzo Porpiglia è un giovane calabrese di 35 anni, nato e cresciuto a Melia di Scilla, che a 18 anni lascia la sua terra per una laurea in “Coordinamento attività di Protezione Civile” e che oggi ufficialmente, dopo aver girato il mondo e dopo avere imparato lingue e dialetti di terre assai lontane da noi, è diventato il Responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere nei Territori Occupati Palestinesi.

Non so se posso definirlo un “diplomatico della guerra”, forse lui si arrabbierebbe molto, ma di fatto lui è l’uomo che gestisce la grande emergenza sanitaria lungo la striscia di Gaza assicurando che nulla di grave possa accadere ai medici, al personale, e ai mille ammalati ospitati dagli ospedali di Medici Senza Frontiere in questa striscia di terra che sembra essere stata maledetta da Dio e dagli uomini.

Lo sguardo fiero, il portamento da gladiatore romano, poliglotta, esperto di politica internazionale, grande analista di dati economici, attraente, coinvolgente, straordinariamente empatico, Enzo Porpiglia è un giovane che ha girato il mondo, che si è fatto da solo, emigrante da sempre anche lui, e che porta dentro di sé la presunzione palese di chi conosce paesi villaggi tribù e popoli lontani.

Conoscitore profondo di dinamiche e strategie di mercato modernissime, l’uomo vanta una conoscenza quasi maniacale delle aree più calde del pianeta. Quando lo definisco un “diplomatico della guerra”, penso al suo lavoro, che è quello di grande mediatore internazionale, di testimone oculare e rigoroso del mondo che lo circonda, e come tale messaggero di messaggi e di linguaggi non sempre facili da tradurre in testo scritto.

Rigoroso, guardingo, riservato come una lince, visto dall’esterno al tavolo di lavoro che lo ospita qui a Roma per una intera mattinata potrebbe anche apparire un analista di intelligence, lo è per il modo come lui conosce il mondo, per come ne parla, per la gente che contatta ogni giorno, per i governi con cui è chiamato a discutere e a ragionare.

“Durante l’estate del 2024 – mi racconta- per aprire l’ospedale da campo di Medici Senza Frontiere nella Striscia di Gaza abbiamo fatto dialogare le parti in conflitto per negoziare l’ingresso dell’ospedale e dei rifornimenti necessari. Noi lo chiamiamo “creare uno spazio umanitario”, e per farlo bisogna anche saper interagire con diverse persone in un contesto che non è il tuo”.

Personalità forte, di primo piano, Enzo Porpiglia è un manager che sa di risorse umane, ma che condivide con gli altri testi di letteratura e di filosofia morale, eterno boy-scout ed eterno volontario. Questo è il ragazzo di Melia di Scilla che oggi ci racconta la crisi di Gaza per come racconterebbe il suo mare e la sua collina natale.

“Non ho scelto questo lavoro per caso ma ho studiato all’Università di Perugia Gestione delle emergenze. Poi sono partito e non mi sono più fermato. Mi alzo la mattina e vado in ufficio. Fuori magari bombardano. Ma cerco di costruire una piccola bolla di efficienza dentro il caos totale: solo così riesci a portare cure mediche e costruire ospedali là dove servono. Naturalmente mi perdo tutto quello che succede a casa, i compleanni dei nipoti, i matrimoni degli amici, la vecchiaia dei miei genitori”.

-Direttore, vogliamo partire da Gaza? Lunedì scorso abbiamo assistito alla firma del trattato di pace che riporta in Medio Oriente un minimo di luce, ma è chiaro che nulla rispetto ad una settimana fa è cambiato laggiù?

Ci provo. Gaza oggi è sospesa. Il cessate il fuoco di otto giorni fa ha interrotto il rumore costante dei bombardamenti, ma non ha portato silenzio. È un silenzio diverso, carico di attesa. Le persone iniziano a muoversi di nuovo, a cercare le proprie case, o quello che ne resta, con una calma che sa di stanchezza più che di sollievo.

-Come giudica la firma del trattato di pace?

Da un punto di vista umanitario, questo momento è una finestra fragile. Dopo mesi di guerra totale, finalmente possiamo pensare di ricostruire percorsi di accesso, riaprire linee di rifornimento, far tornare operativi ospedali e cliniche. Ma la realtà è che Gaza è stata completamente destrutturata: la rete sanitaria è collassata, l’acqua e l’elettricità restano in gran parte fuori uso, e i bisogni sono smisurati.

-Non mi sembra per niente ottimista?

Il cessate il fuoco non è la fine della crisi, è solo una pausa nella distruzione. E per chi lavora sul campo, il compito ora è capire come tradurre questa tregua in uno spazio reale per le persone, non solo in termini di aiuti, ma di dignità. Gaza oggi è un territorio dove si può ricominciare a respirare, ma non ancora a vivere.

-In che senso direttore? Non è eccessivo allarmismo?

Le do soltanto dei numeri. Dopo un anno di guerra, parliamo di oltre 67 mila persone uccise e quasi 170 mila ferite, di cui circa un terzo sono bambini. Più di 1,5 milioni di persone non hanno più una casa, vivono tra macerie, tende o rifugi improvvisati. L’83% degli edifici di Gaza City è stato danneggiato o completamente distrutto, e quasi l’80% delle strade è inagibile, il che rende estremamente difficile portare aiuti o soccorrere i feriti. Le infrastrutture civili sono collassate: non c’è una rete elettrica stabile, l’acqua arriva a intermittenza, e metà della popolazione sopravvive con meno di sei litri d’acqua al giorno — quando gli standard minimi di emergenza ne richiederebbero almeno quindici.

-E la condizione degli ospedali?

Gli ospedali lavorano in condizioni estreme: mancano anestetici, materiali di base, generatori di corrente, persino autoclavi per sterilizzare gli strumenti. Oltre 40 mila persone vivranno per sempre con una disabilità permanente, e molte non hanno ancora ricevuto cure. Quindi, quando parlo di Gaza, non parlo più solo di una crisi umanitaria — parlo di una società che sta cercando di sopravvivere a un collasso totale.

-Per chi non è mai stato laggiù che immagine gli darebbe?

Due anni dopo l’orribile massacro del 7 ottobre 2023, la rappresaglia del governo israeliano ha assunto le proporzioni di un genocidio. La situazione nella Striscia di Gaza è una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. A Gaza non esiste un posto sicuro: intere famiglie sono state sterminate nelle loro tende, oltre 1.500 operatori sanitari hanno perso la vita, tra cui 13 operatori di MSF, e mai nella storia moderna si era assistito a un numero così alto di giornalisti uccisi. L’esercito israeliano ha attaccato tutto e tutti con armi ad alta intensità, progettate per campi di battaglia aperti e in parte vendute dagli Stati Uniti o altri paesi europei.

-Mi pare una denuncia pesantissima?

Basta guardare le immagini dei telegiornali di tutto il mondo. Le forze israeliane hanno ucciso indiscriminatamente civili, personale medico, operatori umanitari e giornalisti, e l’accesso agli aiuti umanitari è diventato un miraggio.

-Da quanto tempo lei manca da Gaza?

Da luglio di quest’anno. Come responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere in Palestina, ho attraversato tre volte l’orrenda barriera che segrega i palestinesi a Gaza, e ogni volta il panorama di macerie a perdita d’occhio e gli ospedali stracolmi di feriti confermavano la stessa verità.

-Perché Medici Senza Frontiere usa il termine di genocidio?

L’uso del termine “genocidio” da parte di Medici Senza Frontiere non è stato né improvvisato né politico. È stata una scelta ponderata, maturata dopo un’analisi legale interna approfondita, condotta dai nostri esperti di diritto internazionale umanitario. Solo dopo aver valutato attentamente i fatti, gli schemi di violenza e le condizioni imposte alla popolazione, abbiamo ritenuto che il termine fosse giuridicamente e moralmente fondato. Mi creda, non è stata una decisione facile. Sappiamo bene che “genocidio” è una parola che pesa enormemente — per chi la pronuncia e per chi la ascolta. Proprio per questo l’abbiamo usata con estrema cautela e responsabilità, come atto di verità e testimonianza.

Colgo dentro di lei una grande delusione?

Da anni denunciamo ciò che accade a Gaza: ospedali colpiti, personale medico ucciso, accesso negato agli aiuti, una popolazione intera privata dei mezzi di sopravvivenza. Abbiamo parlato, scritto, incontrato governi e istituzioni. Ma le risposte non sono mai arrivate, o sono arrivate troppo tardi. Le stesse autorità che si dicevano “preoccupate” avrebbero potuto — e dovuto — agire prima, condannare apertamente, e impedire che milioni di civili innocenti venissero spinti verso una sofferenza così estrema.

-È vero che per anni è stata in pericolo la vita anche di voi volontari?

Sì, la vita di chi lavorava a Gaza è stata costantemente in pericolo, anche per noi operatori umanitari. Dall’inizio della guerra oltre 560 operatori umanitari sono stati uccisi, il numero più alto mai registrato in un singolo conflitto negli ultimi decenni. Tra questi, più di 340 erano membri del personale delle Nazioni Unite e almeno 340 operatori sanitari palestinesi — medici, infermieri, paramedici — hanno perso la vita mentre cercavano di curare i feriti o raggiungere le strutture sanitarie.

-Un bilancio pesante…

Anche 15 dei nostri colleghi di Medici Senza Frontiere sono stati uccisi, la maggior parte insieme alle loro famiglie. Fino alla settimana scorsa a Gaza nessun luogo era realmente sicuro: ospedali, ambulanze, campi sfollati, magazzini di aiuti sono stati tutti colpiti più volte. Nonostante questo, abbiamo continuato e continuiamo ancora oggi lavorare, perché la popolazione non ha alternative e ha bisogno di cure, acqua e protezione.

-In queste condizioni, immagino, diventa assai difficile lavorare per gli altri?

Sì, è estremamente difficile. Lavorare per gli altri in queste condizioni significa farlo senza sicurezza,con pochissime risorse e quasi nessuna garanzia. Le strutture sanitarie vengono colpite, gli spostamenti sono rischiosi, le comunicazioni spesso interrotte. Eppure i nostri team hanno continuano fino alla fine. Non per eroismo, ma per necessità: la popolazione non aveva alternative. Ogni giorno centinaia di persone arrivavano con ferite da esplosione, ustioni, malnutrizione o infezioni — e qualcuno doveva pur esserci per curarle, anche quando tutto intorno crolla.

-Direttore, mi fa un esempio concreto?

Molti dei nostri colleghi dormono negli stessi luoghi dove curano i pazienti, mangiano una volta al giorno, e continuano a lavorare anche dopo aver perso familiari o amici. Il sistema sanitario è ormai al collasso: più del 70% degli ospedali a Gaza non è operativo, mancano farmaci, anestetici, incubatrici, perfino l’acqua per lavarsi le mani.

-È dunque un quadro devastante, quello che troveranno ora i mediatori di pace?

Le dirò di più. La crudeltà fatta sistema trova la sua massima espressione nella Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), struttura privata creata nel 2025 con sostegno israeliano e statunitense. Al tradizionale modello basato sui bisogni è subentrato un nuovo meccanismo perverso: è la popolazione affamata a doversi muovere verso il cibo, come fosse un’esca, attraverso percorsi prestabiliti e pericolosi. Così la folla disperata che si accalcava quotidianamente è diventa un bersaglio dell’Idf che era posizionato immediatamente dietro i centri di distribuzione. Nelle nostre cliniche abbiamo visto bambini colpiti al petto mentre cercavano di procurarsi del cibo, persone schiacciate o soffocate dalla calca, intere folle brutalmente uccise da colpi d’arma da fuoco. Medici Senza Frontiere è nata nel 1971, e in 54 anni di attività raramente abbiamo assistito a simili livelli di violenza sistematica contro civili disarmati.

Ecco la mia Vita

Di Pino Nano

Questa è la storia personale, e quasi privata, di Enzo Porpiglia, un giovane professionista calabrese che oggi vive nel cuore della Striscia di Gaza. E’ partito tanti anni da Melia di Scilla, come milioni di altri emigranti italiani in giro per il mondo, e oggi lui conserva ancora gelosamente e intatto un ricordo bellissimo della sua terra natale, del suo mare, dello Stretto che si affaccia su Chianalea di Scilla, e coltiva nella sua mente il progetto ancora più ambizioso di poter un giorno tornare in Calabria e fare la sua parte anche per la propria terra natale. Una storia affascinante che serve a raccontare oggi i nuovi eroi del mondo moderno.

Direttore, partiamo dall’inizio?

Che vuole che le dica? Sono nato a Scilla nel dicembre dell’88.

-Scuole a Scilla?

Asilo nel comune di Scilla, in una piccola frazione chiamata Melia di Scilla, una realtà in cui vivono circa 1000 persone.

-Che famiglia ha alle spalle, glielo posso chiedere?

Mio padre è calabrese, nato e cresciuto a San Roberto in provincia di Reggio Calabria. Mia madre è di origine calabrese ma è nata in Svizzera, a Zurigo. Credo che non ci sia nulla di particolare nella famiglia che ho alle spalle se non il fatto che da un lato il contributo della parte svizzera di mia madre è stato quello di iniettare nella nostra famiglia un modo di fare e di pensare che hanno poi aiutato nel tempo tutti noi a vivere meglio il mondo esterno.

Posso dire, una famiglia educata a vivere anche all’estero?

Pensi alla storia di mio padre. Negli anni 70 ha deciso di lavorare all’estero per delle compagnie petrolifere e poi si è spostato in Medio Oriente. Poi dal Medio Oriente si è spostato in vari altri paesi di quel bacino, tra i quali l’Iraq, ma è stato anche in Somalia. Questo significa che noi a casa, a Melia di Scilla, siamo cresciuti imbevuti di storie di viaggi e di popoli lontani da noi anni luce.

-Le piaceva il lavoro che faceva suo padre all’estero?

Ne ero affascinato, Poi un giorno all’improvviso decise che era arrivato il momento di tornare a casa per sempre, e tornò a Melia di Scilla. Il richiamo della sua terra e del suo mare erano più forti di quanto lui stesso forse potesse aspettarsi. E una volta rientrato in Calabria accettò un posto di lavoro in Ospedale, a Scilla, in amministrazione. In realtà la sua era ed è rimasta una famiglia di imprenditori, anche famosa negli anni ’80 e ’90 nel settore del turismo alberghiero e della ristorazione. Il mio nome, Vincenzo, viene da mio zio, Vincenzo Porpiglia anche lui, giovanissimo geometra del paese diventato poi imprenditore turistico. Una storia anche la sua di mille disagi in una terra dove allora si facevano i conti con mille ritorsioni e mille minacce.

-Vuol dire minacce di mafia?

Anche quelle. Ma non solo minacce da parte delle cosche mafiose. Le parlo anche e credo soprattutto delle mille complicazioni e dei mille dinieghi a diritti reali dovuti da parte di una certa burocrazia malata, e forse anche corrotta. Anche una certa classe politica dominante allora non brillava molto.

-Come è finita poi?

Sia mio zio che tutta la sua famiglia, non hanno mai ceduto a nessuno. Sono andati avanti con la schiena dritta fino alla fine, e per fortuna non è successo nulla di tragico.

-Dopo le scuole elementari a Scilla?

Ho fatto le medie a Melia di Scilla e poi il liceo scientifico a Bagnara, che non era il posto più vicino casa per noi scillesi, ma mio padre lavorando a Scilla la mattina mi accompagnava a Bagnara e per lui era più comodo Bagnara che non Reggio Calabria. E per cinque anni Bagnara è stato il cuore della mia crescita e della mia infanzia. Poi a diciotto anni ho lasciato casa per l’Università a Perugia per studiare coordinamento di protezione civile a Foligno

-Un tragitto quasi già scritto mi pare di capire il suo?

La scelta universitaria era strettamente legata alla mia vita di ragazzo cresciuti a Melia di Scilla. Noi viviamo in un triangolo straordinario dal punto di vista geologico, i vulcani nello stretto di Messina con le faglie e le attività sismiche continue e ad essi collegati, e poi l’idea, per altro anche affascinante allora, di essere parte del sistema della protezione civile italiana, e quindi di poter essere d’aiuto in eventuali e possibili maxi emergenze.

-Immagino che alla fine, per il lavoro che fa oggi, le sia servita molto la facoltà che ha seguito?

Continuo a pensare che la mia Università che hanno creato a Foligno sia ancora oggi una realtà straordinaria. Perché in questi anni ha sfornato e formato persone e professionisti del rischio, che da un lato sanno leggere e interpretare tutta la parte scientifica e tecnica del problema, quindi la vulcanologia, la geologia, tutta la parte di sismologia collegata a queste terre in movimento, e dall’altro lato, quindi, la parte più prettamente operativa. Sono in grado insomma di gestire tutto quello che riguarda una maxi emergenza, sia essa di natura umana, quindi un conflitto, piuttosto che una crisi nucleare, oppure terremoti, eruzioni, inondazioni e quant’altro.

-Chi l’aspetta di solito a casa?

Ho anche due fratelli, Domenico e Vittorio, e che a differenza di me sono rimasti in Calabria.

-Che rapporto aveva lei invece con i nonni?

I nonni paterni, Domenica e Giorgio non li ho mai conosciuti. Sono stato però molto fortunato ad avere quelli materni. Ho ancora mia nonna in vita, lei si chiama Filippa, nonno si chiamava Vittorio, purtroppo è venuto meno l’anno scorso. Nonna e nonno si erano conosciuti e poi spostati in Svizzera negli anni 50. Sono stati sposati per 65 anni.

-E i suoi anni Universitari?

Formativi. Assolutamente formativi. Anche perché io arrivavo a Perugia dopo aver vissuto per 18 anni a Melia di Scilla, e finalmente uscivo dalla mia confort-zone per preparare il mio futuro. E arrivo in una Università che aveva al tempo 55.000 studenti di cui 15.000 stranieri, e questo mi ha catapultato e proiettato una realtà assai diversa da quella a cui ero abituato Ricordo che la prima cosa che toccai con mano fu la differenza tra quella che era stata la mia formazione scolastica e quella di tanti altri miei compagni di studio che venivano da città diverse dalla mia. La loro formazione era migliore della mia, ma in compenso io dalla Calabria mi ero portato dietro, e dentro il cuore, un’educazione familiare solida, del rispetto degli altri, della condivisione, un concetto della comunità e del gruppo sociale che è tipico del sud. Ma sono questi i valori che ancora sono parte integrante della mia vita di italiano all’estero.

-E la sua tesi di laurea?

In Social Media Emergency Management. Che vuol dire gestione delle emergenze con l’utilizzo dei social media. Era il 2013 e quindi c’erano già tutta una serie di strumenti che potevano essere utilizzati durante un’emergenza per comunicare con la popolazione colpita da una catastrofe. Ricordo anche che allora c’era già Twitter, ma c’erano anche dei sistemi particolari e alternativi, attraverso delle applicazioni, e che io stesso avevo suggerito al Dipartimento di Protezione Civile. Lo avevo chiamato Italy Alert, e il caso ha voluto che 10 o 12 anni dopo il Dipartimento di Protezione Civile abbia avviato e sperimentato un progetto simile al mio.

-Cosa accade dopo la laurea?

Appena laureato mi rendo immediatamente conto che dentro la protezione civile, soprattutto negli anni di Guido Bertolaso ma anche negli anni successivi in cui è stata poi decapitata, non avrei avuto spazio per lavorare. Al Dipartimento della Protezione Civile era tutto chiuso, partì anche un’inchiesta della magistratura per reati di corruzione legati alla gestione del G8, e questo fece scattare in me un campanello di allarme. La riflessione che feci fu questa: è vero che il Dipartimento della Protezione Civile è una grande risorsa, ma se non ci riesci allora opta per la strada alternativa.

-Il suo primo vero incarico?

Fu Emergency. Io allora ero letteralmente affascinato dalla figura e dal ruolo di Gino Strada e la prima cosa che feci una volta laureato fu quella di scrivere a loro. Ricevetti subito il loro primo invito, mi fecero il primo colloquio, poi me ne fecero degli altri, ma nel frattempo io avevo deciso di lasciare Perugia e tornare a casa in Calabria, dove ci sono anche rimasto per altri due anni circa

-La cosa più bella di quel periodo?

Forse l’incontro con una ragazza.

-Una storia d’amore, direttore?

Una storia che purtroppo è finita. Ma in quel periodo ricordo anche di essermi lanciato insieme a un gruppo di amici in un’altra avventura, quella delle piccole associazioni locali. Organizzavamo attività ricreative un po’ fuori dal comune, come il paintball o il bubble soccer. In quei mesi provai anche a cercare lavoro, facendo diverse esperienze, ma tutte di breve durata. Mi resi conto, insomma, che non potevo continuare così, che avevo bisogno di qualcosa che avesse più senso, e che prendesse una direzione diversa.

-Quale fu la risposta di Emergency alla sua domanda di lavoro?

Emergency mi mandò subito in Sudan. Era il 2016, e mi chiesero di andare a lavorare in un centro di cardiochirurgia a Khartoum. Era l’unico centro di cardiochirurgia gratuito in tutto il continente africano, ancora tuttora funzionante, un progetto visionario per curare le cardiopatie dovute alla malattia reumatica che è una malattia che è quasi del tutto invisibile ma che comporta se non curata dei problemi cardiologici importanti.

-Un centro operativo a tutti gli effetti?

Assolutamente operativo. In quel Centro già allora si facevano interventi di sostituzione valvolare, e questo accadeva badi bene nel mezzo di una città che non aveva assolutamente la possibilità di gestire un centro di cardiochirurgia come quello. Un posto bellissimo, come è tipico degli ospedali di Emergency, un ospedale che era scandalosamente bello, lo chiamava così Gino Strada.

-Quanto rimase in Sudan insieme a Gino Strada?

Almeno un anno.

-In cosa comportava esattamente il suo lavoro?

Io iniziai con una figura professionale che si chiamava “logista” e che sembrava fatta apposta per me. Il logista in effetti è uno che risolve le cose, che affronta i problemi e li risolve dall’inizio fino alla fine, cosa che in Calabria accadeva giorno per giorno, tanti erano i problemi da affrontare e da superare. Allora tutti noi crescevamo in quel solco, tutto andava affrontato e risolto. E quindi mi fu facile superare il mio primo step. Pensi a me che allora da ragazzo aiutavo i miei anche in campagna, altro che problemi, e non tutti di facile soluzione.

-In Sudan cosa le chiesero di fare?

Io in Sudan seguivo tutta la parte di gestione tecnica dell’ospedale. Mi occupavo della parte logistica, i rifornimenti, la riorganizzazione interna, il funzionamento dell’ospedale, cosa che facevo insieme ad un team molto affiatato, un team molto grande, di colleghi sudanesi che erano molto più esperti di me nel gestire l’ospedale e io ero un po’ il punto di unione tra l’ospedale e loro, ero il loro coordinatore. Le faccio un esempio: succedeva qualcosa? Si rompeva qualcosa? Bisognava ripararla? Bene, io mettevo in contatto le persone tra di loro perché tutti insieme si venisse a capo del problema e se ne trovasse una soluzione ottimale.

-Andò avanti così per quanto tempo?

Un anno dopo mi chiesero di lasciare il Sudan e di spostarmi a Bangui Capitale della Repubblica Centroafricana.

-Per fare la stessa cosa che faceva in Sudan?

A Bangui diventai “hospital manager”, mi chiesero di riorganizzare e gestire il The Pediatric University Complex of Bangui (CHUPB), che era ed è ancora l’unico ospedale pediatrico chirurgico della Repubblica Centro africana

-Praticamente lei faceva il direttore generale di un ospedale?

Non potevo fare il direttore sanitario perché non solo un medico, ma potevo invece fare il direttore generale perché come manager dell’ospedale tu hai delle persone con cui lavorare, un team a cui fare riferimento, e una mission da portare avanti. Mi occupavo di coordinare i responsabili della gestione generale dell’Ospedale, dai rifornimenti alle risorse umane, dai pagamenti agli acquisti, alle compravendite, alla stessa rappresentazione esterna e legale della struttura.

Me lo spieghi meglio questo passaggio per favore…

Spettava a me mettermi in contatto e mantenere i rapporti formali con le autorità locali, con le istituzioni locali, con i poteri territoriali della repubblica Centroafricana, con lo stesso ministro della salute, con le strutture centrali e periferiche della sanità Centroafricana, con lo stesso direttore sanitario del mio ospedale pediatrico, anche lui cittadino centroafricano. Una vastissima rete di relazioni e di responsabilità connesse.

Un anno accanto a Gino Strada, cosa le ha lasciato?

Sul lavoro credo che la cosa più interessante per me sia stato osservarlo mentre faceva il suo lavoro quotidiano. Calcoli che io avevo appena 26 anni e lui era già il Gino Strada che il mondo amava e ci invidiava. Cosa posso dirle? Gino Strada nella vita era una vera macchina da guerra, una macchina perfetta, che non conosceva ostacoli e non concepiva che ce ne fossero. Lui era già molto avanti con l’età e conoscerlo e vivere con lui in quegli anni, io paracadutato in Sudan con nessun tipo di esperienza, e con anche scarsa capacità comunicativa nella lingua straniera di quel posto, fu un’esperienza bellissima e indimenticabile.

Quale era la cosa che di lui la colpiva di più?

Gino Strada non conosceva la parola fine. Era un uomo illuminato, un visionario come pochi, capace di sognare ad alta voce e capace soprattutto di trasformare i suoi sogni in progetti reali. Un uomo meraviglioso, un medico di grandissimo fascino e carisma. Serviva costruire un ospedale? Lui era il primo a partire. Voleva rendersi conto di tutto, partecipava alla fase della progettazione iniziale, si informava dei lavori che andavano avanti, e una volta realizzata la struttura centrale arrivava sul posto per capire cosa ancora c’era altro da fare.

Cosa gli raccontava lei della sua Melia di Scilla?

Credo di avergli raccontato abbastanza Venne a Reggio Calabria per ritirare un Premio che gli aveva donato l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria, e la cosa che più mi sconvolse quella sera fu il suo atteggiamento verso il mondo medico che lo stava premiando. Chiamato sul podio per ringraziare del premio appena ritirato Gino fece un’analisi impietosa che scaricò anche sui medici residenti in Calabria la grande vera responsabilità dello sfascio della sanità in Calabria. Le colpe non sono mai degli altri, sono prima di tutto proprie. Non ebbe nessuna pietà. Fu a tratti anche tranchant, ma quello era il suo carattere. Ricordo che rimase affascinato dalla bellezza di Chianalea e dalle cose mangiate da Glauco dove l’ho portato a cenare. L’indomani mattina poi venne accompagnato a Polistena per incontrare i team che lavorava per lui in quelle terre sotto la guida di un sacerdote che lui stimava molto.

Dopo Bangui dove è finito?

Dopo l’esperienza vissuta nella Repubblica Centroafricana mi hanno mandato nella Sierra Leone. Poi ancora la Repubblica Centroafricana,

Ha mai avuto paura durante queste missioni?

Non è facile lavorare in territori difficili come quelli in cui io ho lavorato. Ani, a volte diventa davvero rischioso farlo. Ma la risposta che do di solito ai suoi colleghi che mi chiedono questa cosa è questa: il concetto di paura è un concetto tutto soggettivo, e la paura non è necessariamente associabile a un pericolo immediato o reale. Io e lei potremmo conversare insieme per ore o per giorni e lei oggi potrebbe avere paura di questo spigolo, potrebbe costantemente pensare a questa paura, o potrebbe aver paura delle radiazioni di questa tv accesa davanti a noi. Questo significa che il concetto di paura non è necessariamente legato a un pericolo reale. Posso assicurarle che statisticamente in alcune circostanze ed in alcune città non solo italiane c’è il rischio che succedano delle cose molto più gravi e più pericolose di quello che poteva essere per me andare in Repubblica centrafricana, prendere un Cessna bimotore che mi portasse nel posto più remoto di quel paese.

-La sua famiglia, direttore, come vede la sua vita?

Sono ancora molto orgogliosi di quello che faccio. Certo, la preoccupazione rispetto a quello che è il mio lavoro può comportare per loro, come per tutti i genitori del mondo, preoccupazione e disagio, ma credo che questo sia anche parte integrante del sentimento di orgoglio che un padre e una madre e o dei fratelli possono nutrire per il figlio lontano. Loro per la verità mi hanno sempre supportato, non mi hanno mai detto di ripensarci, o di tornare indietro, e questo è davvero molto bello e speciale, non crede?

-E i suoi amici di un tempo? I suoi compagni di infanzia?

Ci sono ancora per fortuna. Proprio questa mattina ho scritto a un mio amico, era un mio compagno di scuola a Bagnara Calabra che oggi vive a Roma, e che spero di vedere tra oggi e domani. Per fortuna ho mantenuto moltissimi dei rapporti originali che ho maturato durante l’infanzia. Di solito si perdono quelli di primo livello, io ho cercato di tenere quanto più possibile quelli più vicini a me, le persone che in qualche modo hanno segnato la mia vita.

-Come fa uno come lei a vivere una storia d’amore normale?

In questo momento non ho un amore a cui pensare, non ho una fidanzata. Una storia è finita da poco La mia ex compagna era una donna in movimento, come architetto si muoveva si muoveva spesso anche lei, ma è ovvio questo “movimento perenne” deve essere gestito con grande maturità e con grandissima attenzione. Bisogna investire moltissimo in quegli aspetti e a volte il prezzo da pagare per il mio lavoro è molto alto. Pensi a una cosa sola, negli ultimi tre anni e mezzo dal 2022 a oggi io avrò preso non più di due mesi di ferie.

-Ma c’è anche l’Ucraina nella sua vita direttore?

Ero in Iraq, ero a Mosul quando mi hanno chiamato e mi hanno proposto di andare in Ucraina. Ma prima dell’Ucraina nel 2020 durante il Covid avevo fatto il Burundi. Sono rimasto in Burundi sette otto mesi, un paese bellissimo, e poi da lì con Medici Senza Frontiere in Iraq. Scoppia la guerra in Ucraina e una mattina mi suona il telefono. “Vorremmo che tu facessi un salto in Ucraina” mi dicono per coprire un piccolo gap di una posizione di Medici Senza Frontiere per due mesi non di più. Ricordo allora di essere tornato a Scilla per cinque giorni, era luglio, ho letto tutta la documentazione sulla missione in Ucraina dalla spiaggia di Scilla vista castello. il tempo di salutare i miei, di aver rifatto la valigia e di essere ripartito per Leopoli dove la guerra era appena iniziata.

-Avevate un campo in Ucraina?

In Ucraina abbiamo una infrastruttura sanitaria gigantesca e molto ben strutturata, non molto diversa da quella che noi abbiamo in Sud Italia, parlo di ospedali molto grandi e poi anche decentralizzati. Coprii quella posizione di “country Logistics Coordinator”, quindi di coordinamento, finché finiti i due mesi mi propongono di diventare capo progetto per le operazioni in Donbass.

-Cosa rispose lei?

Accettai perché questo è sempre stato il mio lavoro, a prescindere dalla guerra che era appena iniziata. In realtà l’Ucraina fu la mia prima emergenza vera, intesa come emergenza di altissimo livello. Io in Ucraina ero stato assegnato, all’ Emergency unit, una sorta di unità di crisi all’interno di Medici Senza Frontiere per gestire situazioni mi creda non sempre facili e comode per nessuno. Ho fatto un anno in Donbass in Donetsk da 2022 a 2023, poi mi hanno detto “beh c’è la guerra in Etiopia fai un salto in Etiopia”. Ero pronto per andare in Etiopia come capo missione, avrei fatto un salto ulteriore di posizione nella gerarchia interna di MSF, ma successe qualcosa, ora non ricordo bene cosa in Ucraina, e mi chiesero di tornare in Ucraina come Capo Missione.

-Quanto tempo ancora in Donbass?

Mi rimandarono in Ucraina per un altro anno, ma ci andai come capo missione. Andai allora via agli inizi del giugno del 2024, e dopo poco meno di un mese di pausa mi trasferii a Gerusalemme. 15 mesi anche qui in Israele e Palestina come, capo missione sempre per l’unità di emergenza di Medici Senza Frontiere.

-Cosa c’è oggi di MSF a Gaza?

A Gaza oggi abbiamo un team molto grande che fa riferimento a me, ma che si occupa delle operazioni necessarie per garantire a tutti noi di operare in sicurezza e senza correre rischi eccessivi. Ma non è una missione come tutte le altre. Questa volta sì che c’è in gioco anche la vita di molti di noi.

(*Le foto di Enzo Porpiglia a Scilla sono del fotoreporter Pasquale Arbitrio)

Abborriamo il Silenzio

“La testimonianza pubblica fa parte del nostro DNA, proprio come curare e salvare vite. Medici Senza Frontiere è stata fondata da un gruppo di medici e di giornalisti, con un solo obiettivo: superare la politica del silenzio dell’intervento umanitario tradizionale, inaugurando un nuovo stile dell’azione d’emergenza, in grado di combinare immediatezza e professionalità con indipendenza e testimonianza. Salvare vite e curare ma anche raccontare e denunciare.

Quando siamo testimoni di atti di violenza estrema verso persone o gruppi, non restiamo in silenzio. Cerchiamo di accendere i riflettori sui bisogni e sulle sofferenze inaccettabili delle persone, quando l’accesso alle cure mediche salva-vita viene ostacolato, quando le strutture mediche sono a rischio, quando le crisi sono dimenticate o quando gli aiuti umanitari sono inadeguati o sovradimensionati.

Nel 1985 abbiamo denunciato pubblicamente lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone da parte del governo etiope. Nel 1994 abbiamo compiuto un passo senza precedenti: abbiamo chiesto un intervento militare internazionale per porre fine al genocidio in Ruanda. Nel 1995 abbiamo portato all’attenzione pubblica il massacro di 8.000 bosniaci a Srebrenica cosi come il bombardamento russo della capitale cecena Grozny.

Nel 2004 abbiamo richiamato l’attenzione del mondo sulla crisi del Darfur e nel 2005 presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Nel 2008 abbiamo accesso i riflettori dell’opinione pubblica mondiale sul crescente numero di vittime civili nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, in Ciad e in Somalia. Abbiamo sostenuto pubblicamente l’ampia diffusione di nuovi protocolli per la cura della malnutrizione.

Dal 2015 siamo in mare per soccorrere persone in pericolo e denunciare quello che succede nel Mediterraneo.

Siamo in Libia dove, senza uno stato di diritto, proviamo a offrire assistenza a migranti e rifugiati rinchiusi nei centri di detenzione in condizioni disumane. E testimoniamo quello che vediamo.

Quando, nel 1999, abbiamo ricevuto il Premio Nobel per la Pace, il presidente internazionale di MSF dichiarò:

Il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità, ed è stato presentato come una condizione necessaria all’azione umanitaria. Dalle sue origini, MSF è stata creata per opporsi a questa tesi. Non siamo sicuri che le parole possono salvare delle vite, ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide”. (Dal sito ufficiale di Medici Senza Frontiere)

Preghiamo per i bimbi di Gaza

Padre Ibrahim Faltas, francescano egiziano è Direttore delle diciotto Scuole della Custodia di Terra Santa. Un uomo di Chiesa meraviglioso. Un testimone di fede e di speranza come pochi altri in una terra dilaniata dalla guerra e dalla violenza.

È diventato famoso per aver vissuto e partecipato alle dure vicende del conflitto tra Israeliani e Palestinesi durante l’assedio armato alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002. In questo contesto si era distinto per la sua qualità di grande mediatore di pace, perché attraverso il dialogo era riuscito, in quella drammatica occasione, a trovare una soluzione tra le due parti in conflitto. È stato Vicario della Custodia di Terra Santa dal 2022 al 2025. È stato Discreto della Custodia di Terra Santa dal 2016 al 2022, e oggi viene considerato dalla Chiesa di Padre Leone XVI uno degli analisti più seri e più equilibrati che Santa Romana Chiesa abbia tra Israele e la Palestina. Premio Internazionale Mozia nel 2024 per la Pace, Direttore del Casa Nova di Gerusalemme, parla correntemente arabo, italiano, inglese e francese, e segue in prima persona numerosi progetti di solidarietà, integrazione ed educazione alla pace soprattutto per i giovani ed i bambini nelle aree calde del mondo. Questo suo scritto, di grande forza mediatica, pubblicato dall’Osservatore Romano nelle settimane scorse, non fa che avvalorare e rafforzare le mille preoccupazioni e le tante paure sulla Striscia di Gaza raccolte nel nostro incontro con Enzo Porpiglia e la sua storia di Capo Progetto di Medici Senza Frontiere. (pino nano)

di Ibrahim Faltas*

Il dramma infinito dei bambini di Gaza si riassume in una domanda. «Dove andremo ancora?» chiede un bambino a suo padre. Hanno cambiato e cercato luoghi e rifugi sicuri, dopo aver perso il calore e la protezione della propria casa e sono costretti ancora ad andare altrove. Alla morte, al dolore, alle mancanze si aggiunge il trauma continuo e pressante dell’insicurezza per chi soffre a Gaza. Il prezzo più alto lo pagano i bambini.

I primi anni di vita sono anni in cui la famiglia, la scuola, ogni società civile cerca di trasmettere ai bambini valori, cerca di dare loro stabilità, formazione, strumenti di crescita e di sviluppo. I bambini di Gaza vivono i loro primi anni nella sofferenza, nel disagio e nell’insicurezza.

Ogni giorno sperimento la necessità di dare, ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, strumenti per consentire una vera convivenza pacifica. È un impegno che diventa gratificante perché dà risultati concreti: i bambini hanno la capacità di sentire il “bene”, lo riconoscono, non giudicano le diversità ma le accolgono.

Alla domanda «Dove andremo ancora?» i genitori di Gaza non possono dare una risposta credibile perché loro stessi non hanno risposte a quello che sta sconvolgendo la loro vita. Non possono rispondere che stanno raggiungendo un luogo bello perché la distruzione che li circonda ha cambiato il volto a tutta la loro terra. Non possono rispondere che finalmente raggiungeranno un luogo dove potranno vivere in sicurezza, cercando di recuperare la serenità perduta, senza dimenticare la loro storia ma cancellando l’odio e la vendetta perché sono considerati merce da spostare secondo le necessità imposte dalla violenza.

Le nuove generazioni della Terra Santa avranno bisogno di tanta cura e di tanta attenzione per formare e per educare le donne e gli uomini del futuro ad una vera cultura della pace. È questo il compito importante e complesso degli educatori, delle famiglie, delle società civili, dei governi che credono nella pace e che vogliono la pace.

In questi giorni dolorosi in cui alla violenza si risponde con maggiore violenza non è facile credere e sperare di fermare il vortice che ha trasportato la bellezza della vita nella profondità buia del male. Vorrei poter rispondere con la forza della speranza alla domanda: «Dove andremo ancora?». Vorrei poter rispondere a quel bambino e a tutti i bambini che soffrono a causa dell’incoscienza degli adulti, che sono state le vittime di un incubo durato tanto tempo: stanno tornando a casa, dai loro cari, ritroveranno amici e insegnanti, giochi, libri, matite e quaderni. Vorrei poterlo dire anche a noi adulti: l’incubo è finito. Continuiamo sempre a credere, a pregare, a sperare nella pace.

Vi spiego la “Dottrina Dahiya”.

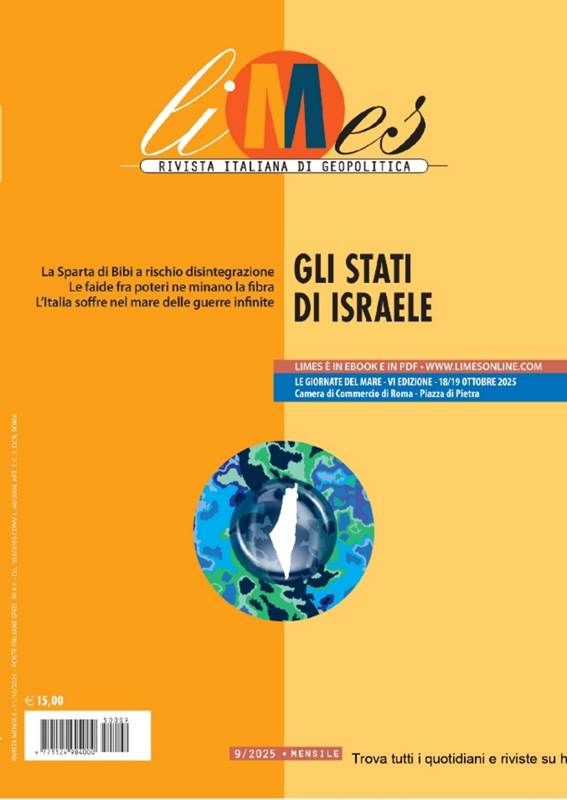

Sull’ultimo numero di Limes, duretto da Lucio Caracciolo, in edicola da qualche giorno c’è anche un lungo articolo scritto da Enzo Porpiglia, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere nei Territori Occupati Palestinesi, sulle condizioni reali e attuali della Striscia di Gaza, un saggio accademico, quasi un’analisi filosofica e di geopolitica insieme su quello che fino a ieri è accaduto in Palestina. Il titolo è “La strategia militare israeliana e il piano di controllo della Striscia di Gaza”, e nel suo saggio lo studioso e il manager calabrese teorizza e spiega quella che lui ama chiamare la “Dottrina Dahiya”.

Ci sono dei passaggi di questa analisi che faranno molto discutere il mondo accademico internazionale per la determinazione con cui Enzo Porpiglia dimostra come la guerra nella Striscia di Gaza avesse una genesi ed una strategia ben precisa.

“A essere colpiti, a Gaza- scrive Enzo Porpiglia- non sono solo i combattenti. La dottrina legittima ciò che il diritto internazionale umanitario vieta: attacchi diretti contro infrastrutture civili, reti elettriche, impianti idrici, ospedali, scuole. Tutto ciò che, pur non essendo un obiettivo militare in senso stretto, può essere ritenuto parte del “sistema” che sostiene il nemico. In questo schema operativo, la distinzione tra civili e combattenti si fa sottile, e spesso viene ridefinita a seconda del contesto operativo. Una comunità civile smette di essere considerata zona protetta e diviene un’estensione del fronte nemico se da lì parte un razzo o viene scavato un tunnel. In questo modo, la guerra asimmetrica, combattuta contro gruppi armati come Hamas, che operano in aree urbane – diventa il pretesto per trasformare intere città in obiettivi legittimi. A Gaza questa dottrina è stata applicata con una portata eccezionale e senza uguali nella storia del conflitto mediorientale. Tuttavia, le implicazioni etiche e legali di questo approccio sono pesanti. Diversi organismi internazionali, giuristi e ONG hanno denunciato l’incompatibilità della “Dottrina Dahiya” con il diritto internazionale umanitario. Le operazioni che seguono questa logica rischiano di configurarsi, secondo il diritto internazionale, come punizione collettiva, crimini di guerra o addirittura genocidio”.

E’ a tratti impressionante e impietosa la descrizione che Enzo Porpiglia fa di questa guerra in Medio Oriente.

“La dottrina della Dahiya applicata a Gaza- spiega il manager calabrese- prende forma concreta e brutale in uno dei concetti chiave usati dai soldati israeliani, lo shivut (שִׁוּוּט) – “radere al suolo” – che rappresenta la tattica base: ogni struttura, civile o religiosa, pubblica o privata, acquedotti, ospedali, scuole, edificio o capannone deve essere distrutto. L’ordine spesso è “hakol yerid” – “tutto deve sparire”. Possono passare anche solo pochi minuti dall’ordine di sfollamento all’inizio dei bombardamenti, solitamente inizia con dei caccia F16 ed occasionalmente F35, a cui seguono gli attacchi dell’artiglieria o dalla flotta navale o dalle posizioni fuori dalla Striscia. I principali obiettivi sono edifici alti e aree densamente urbanizzate. Questo tipo di attacchi possono anche durare per giorni, a seconda della grandezza del blocco evacuato”.

Noi ci fermiamo qui. Ma nella sua analisi Enzo Porpiglia solleva mille interrogativi sulla legittimità di questa guerra e sulle sue dinamiche, e ne diventa a suo modo testimone diretto e quanto mai credibile. Sarà la storia semmai a smentire in futuro la sua ricostruzione della guerra, ma oggi Limes e Lucio Caracciolo gli danno uno spazio così importante e autorevole da renderlo quasi simile ad un ambasciatore in zona di guerra. Questo naturalmente non fa che accrescere il carisma di questo protagonista calabrese a Gaza.(Pino Nano)